La Très Sainte Trinosophie : texte pdf et interprétation. D’où vient ce texte alchimique ? Qui en est l’auteur ? Quel sens ésotérique ?

La Très Sainte Trinosophie est un texte du XVIIIe siècle, traditionnellement attribué au Comte de Saint-Germain, même s’il existe un doute sur sa paternité.

Le Comte de Saint-Germain (vers 1700–1784) est une figure mystérieuse du XVIIIe siècle, associée à l’occultisme et à l’alchimie. Aventurier, espion, Saint-Germain possédait de vastes connaissances en sciences, langues et musique.

Saint-Germain fréquentait les cours européennes, notamment celles de Louis XV et de Catherine II de Russie. Son apparence était étrangement jeune malgré son âge supposé. Il se présentait comme immortel, prétendant posséder l’Elixir de longue vie. Ses affirmations, ainsi que ses talents de musicien et d’inventeur, contribuèrent à forger sa légende.

Après sa mort présumée en 1784, des rumeurs persistèrent selon lesquelles il serait toujours vivant. Son personnage inspira de nombreux récits ésotériques et littéraires, faisant de lui une icône.

La Très Sainte Trinosophie reprend ce mythe de l’immortalité. Il s’agit d’un traité hermétique, de nature alchimique, qui décrit un voyage symbolique, sorte de quête intérieure dont le but est l’accès à la Connaissance.

Voici le texte pdf de la Très Sainte Trinosophie et son interprétation.

La Très Sainte Trinosophie : présentation

Le Comte de Saint-Germain aurait lui-même détruit le traité original de la Très Sainte Trinosophie. Une seule copie aurait été sauvegardée, aujourd’hui conservée à la médiathèque Jacques-Chirac de Troyes.

Le texte comporte douze chapitres, séparés par diverses représentations colorées.

Le texte, rédigé en français, est obscur. Le premier chapitre affirme qu’il a été rédigé par un prisonnier de l’Inquisition à l’attention d’un certain « Philochale » ou « Philocale ». Il est agrémenté de symboles qui évoquent l’alchimie ou la Kabbale. Il comporte en outre des mots sous forme de hiéroglyphes, écrits en latin, hébreu, arabe, syriaque ou grec. Certains passages sont intraduisibles.

Les derniers feuillets comportent des illustrations, des codes et des symboles obscurs.

Par ailleurs, le mot « trinosophie » renvoie à une triple science, à une triple philosophie ou une triple sagesse, qui peut être celle du corps, de l’âme et de l’esprit, ou encore celle des trois degrés de l’initiation maçonnique. Aujourd’hui encore, plusieurs loges maçonniques se réclament de la Trinosophie ou des « Trinosophes ».

Voici le texte pdf de la Très Sainte Trinosophie.

La Très Sainte Trinosophie : texte pdf

Cliquez ci-dessous pour télécharger le texte pdf de la Très Sainte Trinosophie :

Accès au manuscrit original avec décors : cliquez ici

La Très Sainte Trinosophie : résumé et interprétation

Voici une tentative d’interprétation de la Très Sainte Trinosophie, chapitre par chapitre.

Chapitre 1

Ce chapitre présente l’objet de l’ouvrage : instruire le lecteur. « Vous allez pénétrer mon cher Philochale dans le sanctuaire des sciences sublimes ».

L’auteur met toutefois en garde le lecteur à propos de deux obstacles qu’il pourrait rencontrer sur sa route : « l’Abus du pouvoir que Dieu vous aurait confié, et l’Indiscrétion », autrement dit l’orgueil, les passions, la faiblesse humaine. L’auteur insiste sur et en particulier la curiosité et l’envie d’étaler sa science, défauts qui ont provoqué sa propre chute et son enfermement.

Chapitre 2

Le récit mystérieux commence. Il fait nuit et la lune est voilée. Le narrateur se trouve près d’un volcan en feu, la Solfatare, à l’ouest de Naples. Il se laisse guider par des ordres que son esprit reçoit. Vêtu de lin, il porte un rameau d’or et le place sur un autel de fer. Il se trouve alors projeté sous terre. Ayant saisi une lampe de cuivre, il suit un chemin à travers des voûtes sombres.

« Sans reproches sur le passé, sans crainte sur l’avenir, je continuai ma route » ; le narrateur parvient à une place carrée évoquant les quatre directions d’une loge maçonnique :

- la porte septentrionale est noire, c’est la porte par laquelle il pénètre,

- la porte du midi est rouge,

- la porte de l’orient est bleue, couleur du Ciel,

- la porte de l’occident est d’une blancheur éclatante.

Au centre de la salle est disposée une masse carrée avec une étoile de cristal en son milieu. Une peinture figure sur la face septentrionale, que voici :

Le narrateur semble mal interpréter les inscriptions présentes sur la peinture : il tente de sortir par la porte du midi, puis de l’orient, mais gagne finalement son salut en suivant l’étoile qui, s’étant détachée de la masse carrée, fuit par la porte blanche.

Interprétation :

Il s’agit d’une première étape de purification, d’un premier pas vers la transformation de soi. La plongée au coeur de la terre rappelle l’Œuvre au noir alchimique, qui consiste en une introspection. L’enjeu est d’opérer une séparation intime, le but étant d’abandonner la partie impure de soi-même.

Mais cette opération est marquée par l’erreur : le narrateur se trompe de porte de sortie. Il croyait pouvoir sortir avec les honneurs par la porte du midi ou de l’orient, mais se voit rejeté vers l’occident, ce qui n’est pas sans rappeler la manière dont le franc-maçon entre dans la loge au moment de son élévation au grade de Maître. Comme unique consolation, il se voit guidé par l’étoile vers la porte blanche, cette couleur évoquant l’Œuvre au blanc, symbole de l’élévation de l’âme parvenue à se détacher du corps.

Quant à la peinture, elle semble représenter la persévérance ou encore la force de la volonté (la femme imposant la baguette) qui maintient l’individu dans l’effort d’introspection de l’Œuvre au noir, malgré la souffrance que cela peut générer (la flamme à ses pieds). La coupe et la lance rappellent la légende du Graal et l’extraction du sang et du sens.

Chapitre 3 de la Très Sainte Trinosophie

Le narrateur s’avance et monte un perron de marbre blanc s’ouvrant sur une immense étendue d’eaux tourmentées. Il plonge et nage difficilement jusqu’à la rive d’en face. Il croit mourir, il prie pour son salut. Il refuse l’aide d’un prince qu’il croise sur une barque, qui lui proposait de le ramener à son point de départ. Ce refus lui redonne de la force et il parvient à gagner un rivage de sable vert.

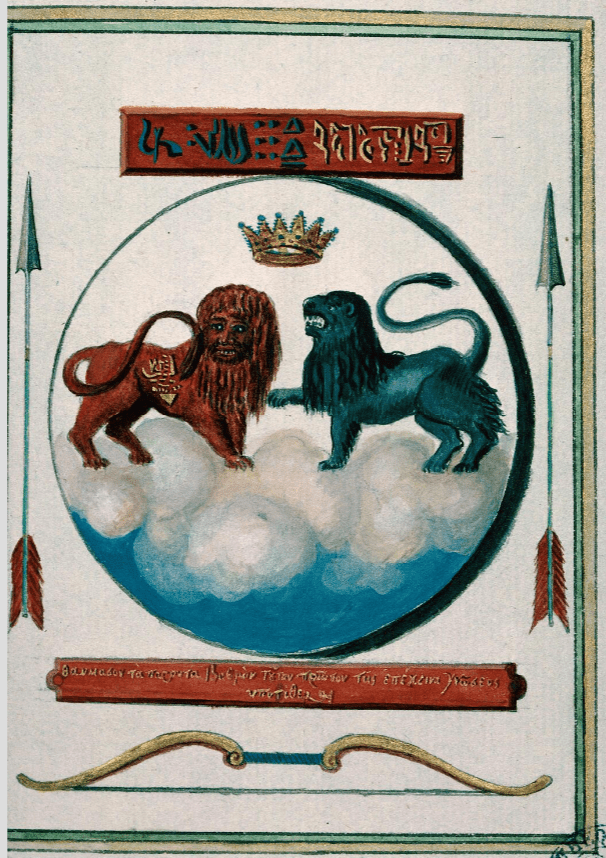

Un mur d’argent apparaît avec deux lames de marbre rouge horizontales en incrustation, avec entre les deux un cercle de fer orné comme suit :

Interprétation :

La traversée des eaux est une nouvelle épreuve. L’eau représente l’âme, le psychisme dans lequel on peut se perdre. Le narrateur prie et persévère. Il rejette l’aide du prince, lequel aurait pu lui sauver la vie (matériellement) mais lui ôter toute vie spirituelle. Le narrateur fait le choix noble de renoncer à lui-même : il traverse la mort, il parvient à vaincre son individualité, ce qui lui permet d’atteindre un nouveau monde. A noter que la couleur verte du rivage est signe de renaissance.

Quant à la peinture, elle représente deux lions, l’un rouge et l’autre noir, reposant sur des nuages et gardant une couronne d’or. Le lion rouge est orné d’inscriptions. La peinture comporte en outre un arc et deux flèches.

En alchimie, deux lions associés peuvent représenter les deux principes cosmiques fondamentaux : l’unité et la dualité, l’amour et la séparation. Le lion rouge représente le principe solaire, royal : c’est le principe organisateur présent en toute chose, qui garantit l’unité et la cohérence du monde. Le lion noir représente la Nature spontanée, cyclique, changeante, duale, inconsciente des lois qui la sous-tendent. Les deux lions sont inséparables, car la lumière n’existerait pas sans les ténèbres, et vice-versa. Le cercle qui les entoure rappelle l’Ouroboros.

L’arc et les flèches sont une invitation à pénétrer et comprendre ces deux principes complémentaires et indissociables, seule manière d’accéder à la royauté spirituelle.

Chapitre 4

Le mur, les inscriptions et les lions disparaissent pour laisser place à un lac de feu. Le narrateur traverse les flammes et atteint un espace circulaire orné de 40 colonnes de feu, les unes claires, les autres sombres. Au centre, un autel en forme de serpent vert et une épée plantée en terre. « Le terme de tes travaux approche, prends le glaive, frappe le serpent ».

Le narrateur frappe le serpent avec l’épée, le coup rebondit. Il est transporté vers le sommet de la voûte, traverse différentes couches et retrouve le jour, non sans avoir dû donner de l’épée contre une foule de serpents hideux.

Interprétation :

Après avoir été purifié par l’eau, le narrateur est purifié par le feu, signe qu’il est mis au contact de l’Esprit. Il est maintenant prêt à affronter le serpent, ici symbole du dragon qu’il faut dompter, de la Nature qu’il faut soumettre, de l’ego qu’il faut dominer définitivement. Pour se maîtriser soi-même, il faut faire usage de l’épée, symbole de force intérieure et de noblesse d’esprit.

Chapitre 5

Le narrateur est transporté dans les cieux à une hauteur immense. Il redescend ensuite vers la terre, puis le génie l’entraine encore plus haut dans l’espace et finit par le plonger dans le sommeil.

A son réveil, le narrateur se retrouve dans une sorte de paradis. Son habit de lin blanc est remplacé par une robe bleue semée d’étoiles d’or. Devant lui, un flambeau et un autel jaune duquel s’élève un feu sacré. Un Phénix vole dans les flammes, il porte dans son bec un rameau vert. « L’autel, l’oiseau et le flambeau sont le symbole de tout, rien ne peut être fait sans eux, eux-mêmes sont tout ce qui est bon et grand. »

Interprétation :

Le narrateur est élevé au firmament, preuve qu’il a atteint le point haut de sa quête spirituelle. La vision du Phénix symbolise la résurrection, la naissance d’un être nouveau, transformé. La première partie de l’Œuvre est achevée.

A noter que le Phénix, ici nommé « sage », réunit en lui toutes les étapes alchimiques : ses pattes sont noires, son corps est d’argent, sa tête est rouge. La branche qu’il tient est signe de renaissance, le vert suggérant la réussite du processus. Quant au flambeau, il représente la Lumière qui vient éclairer et harmoniser les deux principes alchimiques fondamentaux symbolisés par les deux serpents qui s’entremêlent à sa base : c’est l’accès à la Connaissance suprême.

Chapitre 6 de la Très Sainte Trinosophie

Le narrateur aperçoit un palais immense et richement orné, reposant sur les nuages. Entre temps, l’autel, l’oiseau et le flambeau ont disparu. Les portes du palais s’ouvrent ; le narrateur est accueilli par un vieux sage. « Mon fils, tu as laissé fuir l’occasion, tu pouvais à l’instant saisir l’oiseau, le flambeau et l’autel. Tu serais devenu à la fois Autel, Oiseau et Flambeau ».

Le vieux sage lui propose de visiter le Palais des sciences sublimes pour en trouver la chambre sacrée. Il est introduit au coeur de l’ouvrage où trône un autel, comme suit :

81 trônes entourent l’autel, chacun accessible par 9 marches. Des sages entrent et prennent place sur les trônes.

« Votre temps d’épreuves physiques est accompli… Il vous reste à faire de grands voyages ». Le narrateur reçoit un flambeau éteint ainsi que huit présents :

- un cube de terre grise (les cendres de son être ancien ?),

- trois cylindres de pierre noire (le souvenir de l’Œuvre au noir ?),

- un morceau de cristal arrondi (la Pierre blanche issue de l’Œuvre au blanc ?),

- une aigrette de plumes bleues (le symbole de l’élévation spirituelle ?),

- un vase d’argent (l’espace prêt à accueillir l’être nouveau ?),

- une grappe de raisin (l’accès à la nourriture spirituelle ?),

- une figure d’oiseau couleur argent (l’être nouveau ?),

- enfin un petit autel (la clé de la connexion avec le divin ?).

Ces objets sont les représentations symboliques des découvertes du narrateur, donc des objets menant à la perfection, pour peu qu’on les associe dans l’ordre indiqué. « C’est à toi à leur donner les mêmes vertus ».

« Commence tes voyages après avoir bu dans la coupe de vie ». Le narrateur boit et sent un feu divin venir l’habiter. Il s’enfonce alors dans une longue galerie à sa droite.

Interprétation :

Le palais est le temple de la Connaissance, dont le feu central est alimenté par des sages, avec une référence évidente au zoroastrisme. Le narrateur se voit attribuer les objets de la Connaissance, mais saura-t-il les utiliser pour les voyages à venir ? Ici commence la deuxième partie de la Très Sainte Trinosophie, qui doit consister en une redescente de l’âme purifiée dans le corps, en vue d’obtenir un équilibre parfait.

Ce chapitre est riche en symboles :

- l’autel est triangulaire, signe d’union entre unité et dualité,

- la croix représente la tétrade des éléments alchimiques, ou encore l’union du principe passif (Lune, féminin, immanence : le trait horizontal) et du principe actif (Soleil, masculin, transcendance : le trait vertical),

- le chiffre 9 est omniprésent : c’est le symbole de la perfection, du cycle accompli.

Chapitre 7

Le narrateur trouve une cuve d’acier remplie d’une eau pure, filtrée par un sable blanc, dans laquelle il se baigne pendant trois jours. La cuve est posée sur des pieds d’airain. Au-dessus de la cuve, deux colonnes de marbre vert supportent une plaque de marbre arrondie, sur laquelle le « cachet sacré » est représenté, comme suit :

En sortant de son bain, le narrateur constate que l’eau et le sable sont devenus grisâtres. La source d’eau se tarit et la peau du narrateur finit par sécher au bout de six jours.

La cuve se remplit alors d’une liqueur rougeâtre et d’un sable gris et métallique. Le narrateur s’y baigne un instant et son corps absorbe une partie du liquide. Sept jours sont nécessaires pour son séchage.

La cuve se remplit enfin d’une eau pure : le narrateur s’y purifie, s’essuie et sèche immédiatement.

Interprétation :

Dans la tradition alchimique, le « roi alchimique » doit se purifier à travers une série de bains qui multiplient ses capacités d’éveil, souvent au nombre de sept. Il s’agit de « dissoudre et élever » (solve et coagula) plusieurs fois afin d’arriver à un être toujours plus parfait, jusqu’à révéler la Pierre rouge ou Pierre philosophale.

Les bains scellent une nouvelle manière d’être au monde, d’où le symbolisme du « cachet sacré ».

Enfin, la cuve rappelle bien sûr la mer d’airain de l’Ancien Testament : la cuve était située dans la cour du temple de Jérusalem, marquant la transition entre l’espace profane et l’espace sacré.

Chapitre 8

Le narrateur quitte la galerie par une porte basse et intègre un appartement circulaire. Il y trouve une masse de sel posée sur un socle. Au-dessus, un tableau représente ce qui suit :

Le narrateur doit alors choisir entre deux portes : l’une donne sur une plaine ventée, l’autre sur un lac aux eaux sombres. Il se frotte le corps avec le sel à disposition et choisit la porte du lac. Il traverse le lac à pied, l’eau étant épaisse comme du ciment. La traversée dure 13 jours.

Interprétation :

En alchimie, le Sel représente le principe qui stabilise et ou harmonise les principes actif et passif dans le Tout : il exprime l’état stable de la matière. C’est encore l’union du Soufre et du Mercure, du Feu et de l’Eau, de l’Esprit et de l’âme. La traversée des eaux dures peut symboliser la stabilisation de l’âme par le Sel, ce qui annonce un retour à la Terre, à la matière, mais en toute sagesse.

A ce titre, le raisin, esprit de vie, représente l’union du Soleil (l’action mâturante) et de la Lune (la sève, la matière vivante réceptive).

D’autre part, le lion blanc représenté sur la peinture peut évoquer la licorne et symboliser la révélation divine, la pénétration du divin dans la créature.

Chapitre 9 de la Très Sainte Trinosophie

Le narrateur est conduit au pied d’un édifice carré, fait de basalte noir. Il est projeté dans une salle sombre. Deux tableaux attirent sont attention :

Le narrateur passe neuf jours à méditer dans la pièce. Il trouve un monceau de terre noire, « saturé de particules animales », qu’on lui défend d’utiliser avant que le moment soit venu.

Le narrateur sort par la porte opposée. Il traverse un nouveau lac dont les eaux vont en s’éclaircissant. Il accède au rivage par un perron de marbre blanc ; sa robe devient verte, ce qui constitue un signe positif.

Interprétation :

Ce chapitre pose la question de la réintégration des éléments impurs qui avaient été mis de côté lors de la première étape alchimique : les cendres, la matière ancienne, le corps pourri de l’ancien « moi ».

Le premier tableau représente le cheval de Troie duquel sort le cadavre de l’être ancien. C’est une référence à la patience, à l’intelligence et à la ruse nécessaires pour accomplir l’Œuvre alchimique. L’alchimiste doit en effet « tromper » sa propre nature pour réussir son travail, en utilisant des procédés subtils. Le cheval de Troie représente la victoire obtenue sur la matière (de la même manière que les Grecs ont vaincu les Troyens) : c’est la chute de l’ancien monde, la chute des illusions. Le cadavre de l’ancien « moi » est expulsé.

Le cheval de Troie peut aussi symboliser la materia prima ou encore le contenant (le vase hermétique, l’athanor) dans lequel a lieu la transformation de l’individu.

Le second tableau représente le cadavre de l’homme vieux récupéré par l’homme neuf, habillé de rouge pour évoquer l’Œuvre au rouge ou « Grande Œuvre ». Mais la question demeure : que faire de cet ancien « moi » ?

Ce deuxième tableau évoque aussi le troisième degré maçonnique et le relèvement du Maître ; notons que les lettres MB sont celles du mot substitué du Maître maçon.

Chapitre 10

Le narrateur s’approche d’un somptueux palais au style aérien, dont le fronton est orné d’un papillon. Il entre dans une salle unique et aperçoit la figure suivante :

Le narrateur reste un certain temps dans le palais pour l’admirer. Il en sort pour se rendre dans une vaste plaine ; il marche vers une tour.

Interprétation :

Le palais dont il s’agit évoque la légèreté et l’élévation de l’âme, de même pour le papillon qui orne son fronton.

La peinture montre un homme qui sort d’un tombeau : c’est la résurrection du corps-matière, désormais totalement assimilable à l’âme purifiée. Voilà un début de réponse à la question du chapitre précédent : les restes de l’ancien « moi » avaient vocation à être relevés, purifiés, réintégrés, associés à l’être nouveau. Car le roi alchimique est celui qui est parvenu à réconcilier toutes ses composantes, y compris la matière, autrefois impure, qu’il avait mise de côté en début du processus.

Concernant l’habit vert, rappelons que certaines traditions alchimiques décrivent la Pierre Philosophale comme passant par une phase verte avant d’atteindre sa perfection rouge. Cette étape verte est un signe que la matière est en voie de purification et d’illumination.

Enfin, le symbolisme de ce chapitre est très lié à celui du chiffre 3 (la perfection ternaire et trinitaire) et du chiffre 9 (la perfection du cycle accompli) : il y a 3 rangs de colonnes dans la salle principale, et 27 colonnes d’albâtre en tout.

Chapitre 11

Le narrateur poursuit pendant 9 jours un oiseau aux ailes de papillon. Il tente de le capturer ; il le contraint d’entrer dans une tour de fer. Dans la tour, un froid glacial saisit l’oiseau et celui-ci se laisse soumettre. Le narrateur le cloue au plancher. L’oiseau se transforme et regagne de la force.

Le narrateur remarque la figure suivante au centre de la salle. Il sort et entre dans une autre salle.

Interprétation :

Le tableau représente un adolescent luttant contre un homme armé, ce dernier tentant de l’enchainer. L’adolescent tient un caducée dans sa main, objet qui symbolise l’union des opposés autour de l’axe du monde : c’est l’expression de la Vérité suprême. L’adolescent possède en outre deux ailes d’ange qui symbolisent l’achèvement du processus alchimique et l’or philosophal.

Ce chapitre évoque une lutte entre deux principes nobles : l’homme-matière (le soldat, la force, la volonté éclairée) tente de capturer l’âme subtile pour s’unir à elle. Mais cette union est violente, contre-nature : une dernière étape sera nécessaire pour harmoniser l’ensemble et achever l’Œuvre.

Dans ce chapitre, le fer est partout : dans la tour qui deviendra la prison de l’oiseau, dans les chaines qui retiennent l’adolescent, dans le casque du soldat, etc.

Chapitre 12

Le narrateur se trouve dans une sphère transparente posée sur un bassin de sable rouge. Une vapeur douce le porte jusqu’au sommet de la sphère en 36 jours. Il est ensuite ramené au niveau du plancher ; sa robe verte devient rouge et le sable devient noir.

Puis le narrateur sort de la sphère pour accéder à une vaste place environnée de colonnades et de portiques dorés. Sur un piédestal de bronze, l’image suivante apparaît :

Enfin, le narrateur gravit un perron de marbre et regagne la salle des trônes du Palais de la sagesse. « L’autel triangulaire était toujours au centre de cette salle mais l’oiseau, l’autel et le flambeau étaient réunis et ne formaient plus qu’un corps ».

Il frappe un soleil d’or avec son épée. Le soleil est réduit en poussière ; chaque molécule devient à son tour un soleil d’or. « L’œuvre est parfait, s’écria, à l’instant, une voix forte et mélodieuse. A ce cri, les enfants de la lumière s’empressèrent de venir me joindre, les portes de l’immortalité me furent ouvertes, le nuage qui couvre les yeux des mortels se dissipa. Je Vis, et les esprits qui président aux éléments me reconnurent pour leur maître. »

Interprétation :

Au sein de la sphère qui évoque l’oeuf du monde, l’individu subit une dernière transformation qui prendra la forme d’une union intime et totale avec lui-même.

Le tableau représente l’Œuvre accompli. Contrairement au chapitre précédent, l’union est ici parfaite : le principe masculin s’harmonise avec le féminin, sans violence, sans chaine. La matière est spiritualisée et l’âme est matérialisée : l’équilibre est parfait. L’individu a ajusté en lui l’ensemble de ses composantes, ce qui lui donne la faculté de « voir », c’est-à-dire d’accéder au divin.

Conclusion

La Très Sainte Trinosophie est un traité alchimique typique du XVIIIe siècle, dont le symbolisme, particulièrement riche, évoque la transformation de l’individu à travers un grand nombre d’étapes.

Au fil des épreuves, le narrateur voit son habit changer de couleur : d’abord blanc, il devient bleu, noir, vert et enfin rouge, signe d’une progression qui passe aussi par des phases de doute et de régression.

L’ouvrage se divise en deux grandes parties : d’abord la lutte contre soi-même pour atteindre le Palais de la sagesse et de la Connaissance, puis une série de voyages qui permettront finalement de retourner au Palais et de « voir » la Vérité. Ce solve et coagula est typique de la doctrine alchimique traditionnelle, dans une perspective d’union finale entre la matière et l’Esprit.

Autrement dit, il s’agit dans un premier temps de mettre à distance notre corps-matière (notre animalité, notre individualité avec les passions et les illusions qu’elle porte) afin de libérer l’âme et d’en révéler toute la pureté. Une fois cela accompli, l’âme doit retrouver le chemin du corps : l’individu doit accepter sa condition animale sans toutefois se soumettre à elle. L’alchimiste est donc celui qui a fait le tour de lui-même, qui a compris qui il est, qui s’est réconcilié avec sa nature profonde, en toute conscience.

En conclusion, la Très Sainte Trinosophie décrit de manière subtile et imagée l’ensemble du travail à réaliser pour développer un juste rapport à soi-même, pour trouver sa juste place dans le monde et auprès de Dieu. L’état de sagesse et de dépouillement final ouvre grand le domaine de l’immortalité…

Ce livre numérique pdf (86 pages) introduit le vocabulaire alchimique et aborde les différentes opérations qui constituent le Petit Œuvre et le Grand Œuvre.

Obtenez les clés pour entamer votre propre transformation.

Modif. le 17 septembre 2025